Pengantar

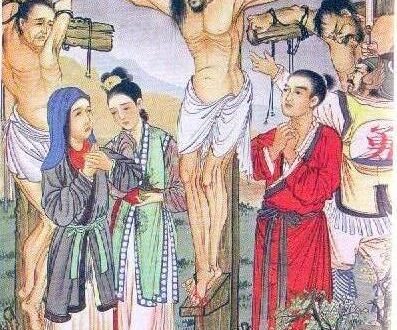

Stephen B. Bevans dalam bukunya yang berjudul Models of Contextual Theology menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada suatu “teologi”, yang ada hanyalah kontekstual teologi (Bevans 2002, 3). Bevans mengingatkan agar kita mendekati orang lain, kebudayaan lain, dan agama lain dengan bersedia menanggalkan “kasut” kita karena tempat yang hendak kita dekati itu adalah kudus. Kalau tidak, bisa saja kita malahan menginjak-injak budaya tersebut. Lebih celaka lagi apabila kita mengabaikan bahwa Allah sudah ada di sana sebelum kita sampai di tempat itu (Bevans 2002, 56). Ulasan berikut ini merupakan kajian teologis kontekstual tentang Kristus sebagai Yi yang berakar pada budaya dan filosofis Konfusius dan Mensius. Apabila dilihat dari ciri model yang dikemukakan oleh Bevans, ulasan ini menggunakan model antropologis, sebab mendasarkan pada pengalaman umat dan kebudayaan yang melatar-belakanginya. Dengan perkataan lain, melalui model antropologis tersebut kita meyakini bahwa Allah telah hadir di daratan Cina sebelum Kristus dan menyatakan diri-Nya melalui kebudayaan dan filosofis mereka.

Secara harafiah kata Yi (义) dalam bahasa Mandarin berarti: keadilan dan kebenaran yang secara signifikan digunakan oleh Konfusius dan Mensius dalam filosofinya. Karena itu, tema Kristus sebagai Yi merupakan suatu kontekstualisasi Injil di tengah-tengah masyarakat Cina yang hidup dalam filosofi Konfusius dan Mensius. Lebih khusus lagi, hal ini berlaku juga bagi orang Cina Kristen Indonesia yang khususnya pada era Orde Baru sering mengalami ketertindasan dan ketidakadilan. Hidup di dalam Kristus yang adalah Yi berarti bahwa setiap orang Cina Kristen Indonesia dipanggil untuk mewujudkan prinsip keadilan dan kebenaran Kristus di tengah-tengah situasi yang tidak adil dan diskriminatif. Ulasan ini mendorong saya untuk menelusuri terlebih dahulu konstruksi filosofi Konfusius dan Mensius. Bagaimanakah pemikiran Konfusius dan Mensius tentang Yi, dan apakah perbedaan di antara mereka berdua. Sebagaimana diketahui bahwa bentuk aksara Cina menggunakan bentuk gambar termasuk aksara Yi. Jika demikian apakah makna gambar Yi dalam aksara Cina tersebut? Filosofi apakah yang terkandung dalam aksara Yi dan bagaimanakah hubungannya dengan filosofi Konfusius dan Mensius? Di tengah-tengah konteks pemikiran filosofis dan budaya Cina tersebut, bagaimanakah kita membangun suatu rekonstruksi teologis Yi dalam hubungannya dengan diri Kristus? Terakhir, bagaimanakah sikap umat Cina Kristen Indonesia dengan spiritualitas Kristus sebagai Yi menghadapi kuasa penindas dalam kehidupan mereka sehari-hari?

Makna Yi dalam Pemikiran Konfusius

Menurut Konfusius, Yi (义) merupakan salah satu kebajikan yang tertinggi. Yi berarti keadilan, kebenaran. Manusia akan disebut manusiawi apabila ia berlaku adil. Sebaliknya, hakikat kemanusiaan yang paling utama dan mendasar disebut Jen (仁) oleh Konfusius. Jen secara harafiah berarti kebajikan, kemanusiaan, kemurahan hati, sosok manusia yang benar, karakter moral, cinta kasih, kebaikan manusiawi, dan welas asih. Jen adalah kriteria utama yang menjadikan manusia itu khas manusiawi. Di dalam Jen terangkum seluruh nilai martabat kemanusiaan. Dalam bahasa Inggris, Jen diterjemahkan menjadi human-heartedness untuk menyatakan nilai dan pemahaman seluruh makna kemanusiaan yang berpijak pada hati daripada akal (Oriental Philosophy dalam philosophy.lander.edu). Kung Fu Tse berkata:

Jika seorang unggul (Jun Zi)[1] terputus dari kemanusiaannya (Jen), bagaimana ia bisa mewujudkan nama itu? Seorang manusia unggul tidak pernah mengabaikan kemanusiaan (Jen), malah ketika ia kekurangan makanan sekalipun. Dalam saat-saat yang gawat itu, ia perlu bertindak menurut kemanusiaan (Jen) itu. Dalam saat-saat kesulitan atau kebingungan, ia juga bertindak menurutnya (Wang 2012, 38).

Dengan demikian untuk menjadi Jen (仁), seseorang harus memiliki dan memberlakukan Yi (义). Kemanusiaan (humanitas) seorang manusia ditandai oleh sikap yang adil dan berlaku benar. Melalui Yi, seseorang mengaktualisasikan kemanusiaannya (Jen) secara nyata. Karena itu, Yi merupakan salah satu disposisi moral untuk melakukan semua hal secara adil dan juga kemampuan untuk mengenal yang benar (Koller 2010, 546). Demi menegakkan keadilan dan kebenaran (Yi), seorang yang penuh kebajikan akan bersedia untuk mengurbankan hidupnya demi keselamatan orang lain yang sedang berada dalam bahaya. Jadi, seorang yang dijiwai oleh Jen akan memberlakukan keadilan (Yi). Orang yang melakukan kebajikan tersebut disebut dengan Jun Zi (君子) (Wang 2011, xxi). Sebaliknya, seseorang yang jauh dari sikap kebajikan akan bersikap egoistik, takabur, tidak mempedulikan etika moral, tidak mempertimbangkan konsekuensi dari semua yang akan dilakukan, dan berpikir picik. Tipe orang yang jauh dari sikap kebajikan itu disebut dengan Xiaoren (小人).

Makna Xiaoren (小人) menunjuk kepada sikap seseorang yang mengabaikan Yi (义), sehingga ia menindas, memutarbalikkan kebenaran, dan bertindak tidak adil. Dalam diri Xiaoren, seseorang tidak hidup berdasarkan kebajikan yang bersumber pada Jen, sehingga ia tidak mampu mengaktualisasikan kemanusiaannya di tengah-tengah manusia. Kata Xiaoren sebenarnya juga memiliki hubungan yang simetris dengan kata Fei ren (harafiah: “bukan manusia”). Di zaman Cina kuno, Fei ren adalah seorang bangsawan yang tertangkap dalam peperangan. Ia kemudian dijadikan tawanan dan budak di rumah musuhnya. Karena itu, kata Fei ren dipakai untuk menunjuk seseorang yang kehilangan jabatan kebangsawanannya sebagai manusia (Jen), dan kehilangan martabatnya yang mulia. Dengan demikian Fei ren, berkaitan dengan Xiaoren, yaitu berarti orang-orang yang dianggap tidak layak hidup di tengah-tengah masyarakat. Bagi orang Cina, Xiaoren dianggap seperti sel kanker yang tumbuh dan merusak keseluruhan organisme. Orang bertipe Xiaoren dianggap sebagai seseorang yang bersifat antisosial (http://www.onlineclarity.co.uk/friends/showthread.php?t=3405). Itulah alasan meng-apa Konfusius menegaskan bahwa setiap orang perlu memberlakukan Jen secara menyeluruh dengan melakukan tiga jalan utama, yaitu: Li, Hsiao, dan Yi.

Makna Li (禮) merujuk pada tata cara hidup yang pantas. Melalui Li, manusia menjinakkan berbagai dorongannya yang tidak teratur atau liar dengan mentransformasikannya ke dalam pengungkapan-pengungkapan yang beradab sesuai dengan kodrat manusia. Pemahaman dan jalan Li mengatur bagaimanakah hubungan yang seharusnya antara orangtua dengan anak-anak, saudara tua dengan saudara muda, suami dan istri, teman yang lebih tua dan lebih muda, pemerintah dengan rakyat.

Pelaksanaan Li hanya terwujud apabila manusia melakukan Hao (Hsiao) yaitu cinta filial atau kasih persaudaraan, khususnya sikap seorang anak kepada orangtua. Namun, makna Hao (Hsiao) tidak terbatas pada kehidupan keluarga, tetapi juga memengaruhi tindakan-tindakan di luar lingkungan keluarga, yaitu relasi sosial masyarakat dan negara. Hubungan cinta kasih filial tersebut akan terwujud apabila diberlakukan keadilan (Yi). Sikap Yi merupakan prinsip nilai etis yang harus dilaksanakan hanya dengan alasan bahwa tindakan itu benar dan adil (Koller 2010, 547). Dengan demikian, makna Yi berkaitan dengan Li (tata cara hidup yang pantas) dan Hsiao (kasih persaudaraan), sebab bagaimana seseorang mampu berlaku adil dan benar, apabila cara hidupnya tidak pantas dan jauh dari kasih kepada sesamanya. Jadi makna Yi (keadilan, kebenaran) terkait erat dengan integritas diri dan tindakan kasih.

Peran Utama Yi dalam Pemikiran Mensius

Mensius atau Meng Tsu (372–289 s.M.), salah seorang murid Konfusius, memiliki pandangan yang sedikit berbeda dengan gurunya. Mensius sependapat dengan Konfusius bahwa Jen merupakan aspek dasar dan sumber semua kebaikan dan kebajikan. Namun, Mensius lebih mengutamakan peran Yi (keadilan dan kebenaran). Bagi Mensius, Yi (义) merupakan kunci di atas segalanya untuk mengembangkan dan mengolah Jen. Dengan perkataan lain, Yi merupakan aktualisasi yang paling utama untuk menentukan kemanusiaan manusia dibandingkan dengan dua jalan utama lain, yaitu Li (tata cara hidup yang pantas), dan Hsiao (kasih persaudaraan). Karena, apabila Li (tata cara hidup yang pantas), dan Hsiao (kasih persaudaraan) pada akhirnya tidak dapat mewujudkan Yi, semua tindakan yang mulia tersebut akan sia-sia belaka.

Demikian pula, Jen tidak berarti apabila tidak mampu menghadirkan Yi. Karena itu, meskipun semua orang memiliki Jen, tidak semua orang bertindak benar dan adil. Meskipun ada kebaikan, manusia bisa bertindak salah dan dengan itu membawa kejahatan ke dalam dunia (Koller 2010, 559). Dengan pemikiran tersebut, Mensius hendak menyatakan bahwa Yi bukan sekadar salah satu jalan menuju Jen sebagaimana dikatakan oleh Konfusius, sebaliknya Yi adalah aktualisasi utama untuk menentukan nilai dan kualitas kemanusiaan seseorang.

Hubungan Jen dan Yi dalam pemikiran Mensius itu seperti realita dua sisi dari satu mata uang, yaitu: jika Jen dikembangkan secara penuh, dengan sendirinya Yi akan terwujud; dan jika semua tindakan sesuai dengan Yi, maka Jen akan dikembangkan. Menurut Mensius, dorongan untuk melakukan “Yi (义) pada hakikatnya didasarkan pada rasa malu (). Rasa malu atau rasa bersalah mendorong seseorang untuk melakukan Yi. Mensius memberi contoh: “Setiap pribadi yang merampok orang lain dan menyebabkan kematian orang itu akan menanggung rasa malu dan mencoba membayar ganti rugi” (Koller 2010, 561).

Apabila kita cermati secara kritis pemikiran Konfusius dan Mensius tentang kebaikan dan kebenaran, kita dapat melihat bahwa terdapat pemahaman yang berbeda secara mendasar. Konfusius mengklaim bahwa manusia memiliki potensi untuk mencapai kebaikan. Manusia dapat melakukan kebaikan karena kebaikan tersebut telah tertanam dalam keberadaan dirinya. Sebaliknya, Mensius mengklaim bahwa manusia memiliki kebaikan aktual sebagai bagian dari kodratnya. Bagi Mensius, kebaikan yang ada di dalam diri manusia tidak serta-merta dapat diwujudkan dalam kehidupannya. Karena itulah mengapa timbul kejahatan walaupun pada dasarnya manusia memiliki kebaikan.

Menurut Mensius, terdapat tiga sumber kejahatan. Pertama, kejahatan terjadi karena lingkungan eksternal. Meskipun kodrat manusia itu baik, kodratnya itu masih diganggu oleh faktor eksternal atau lingkungan hidup yang kurang baik. Kedua, kejahatan terjadi karena pengabaian self, yaitu kebaikan yang secara kodrati telah berada dalam dirinya. Manusia tidak menumbuhkan kodrat kebaikan yang ada dalam dirinya, sebab ia melalaikannya. Ketiga, kejahatan terjadi karena kegagalan manusia untuk mengolah rasa dan pemahaman. Dalam hal ini, seseorang telah memiliki niat yang baik, tetapi dalam kenyataannya ia tidak mampu melakukan hal-hal yang benar. Penyebabnya, ia tidak memiliki pengetahuan yang menuntunnya untuk membuat keputusan yang tepat dan benar (Koller 2010, 562).

Dengan pemikiran Mensius tersebut, kita dapat melihat adanya perbedaan yang mendasar antara Mensius dan Konfusius. Pada prinsipnya, Konfusius tidak pernah membedakan antara kebaikan dan kebenaran. Sebaliknya, Mensius membedakan dengan tegas makna kebaikan dengan kebenaran. Bagi Konfusius, seorang yang melakukan kebaikan pastilah akan melakukan kebenaran. Namun menurut Mensius, kebaikan kodrat manusia tidak menjamin seseorang melakukan kebenaran. Dengan perkataan lain, kebaikan kodrat manusia bukan faktor penentu untuk melakukan kebenaran. Karena alasan itu, Mensius menekankan pentingnya Yi (keadilan dan kebenaran) sebagai wujud dari Jen, sebab dengan melakukan Yi, manusia akan mampu mengaktualisasikan Jen. Yi merupakan wujud kebaikan yang dinyatakan dalam tindakan adil dan benar. Jadi Yi (义) merupakan hasil kesadaran diri (self-awareness) untuk melakukan yang baik dan benar (Huang 2008, 156). Sikap seseorang yang mewujudkan Yi akan menyebabkan energi-energi vital (vital energies) yaitu Chi terjaga dengan baik. Sebaliknya, ketika seseorang tidak memberlakukan Yi, Chi akan menyusut (Shun 1997, 73).

Makna Aksara Yi sebagai Anak Domba

Huruf Yi (义)terdiri dari dua bagian, yaitu: anak domba + aku. Bentuk susunan dalam huruf Yi adalah posisi anak domba berada di atas “aku” (saya). Posisi anak domba yang berada di atas diriku terlihat dalam gambar aksara:. Secara harfiah, huruf Yi menyatakan bahwa seseorang akan memperoleh kebenaran apabila ia menjunjung anak domba. Manusia (“diriku”) harus menjunjung atau menempatkan anak domba tersebut karena keberadaan “diriku” sebagai manusia tidaklah memadai (Voo dan Larry Hovee 1999, 86). Kata “aku” di sini mengandung kondisi “tidak memadai” (), sehingga “aku” membutuhkan anak domba untuk memperoleh kebenaran dan keadilan. Melalui aksara Yi tersebut, terungkaplah pemahaman filosofis orang Cina yang menyadari bahwa pada hakikatnya manusia itu tidak sempurna dan tidak memiliki kemampuan untuk menyelamatkan dirinya sendiri.

Kepercayaan kuno orang Cina tersebut diperkirakan telah ada sejak tahun 2205 s.M. Orang-orang Cina sejak dahulu telah melakukan ritual persembahan pengorbanan kepada ShangDi (上帝) berupa seekor domba atau sapi. Upacara ritual persembahan korban berupa domba atau sapi kepada ShangDi atau dewa langit tersebut dilakukan di Gunung Tai, Provinsi Shandong (Voo dan Larry Hovee 1999, 81). Orang Cina yang mempersembahkan kurban berupa domba atau sapi kepada Shang Di didasari oleh perasaan “malu” (perasaan bersalah). Karena itu melalui persembahan hewan kurban tersebut, orang Cina mengharapkan penebusan akan kesalahan mereka karena telah melawan ShangDi. Aksara Yi (义)mempersaksikan bagaimana prinsip keadilan dan kebenaran dinyatakan, yaitu melalui sikap manusia (“diriku”) yang menempatkan penebusan anak domba untuk menggantikan kesalahannya. Pertanyaan mendasar dalam konteks ini adalah apakah seluruh pemahaman kepercayaan orang Cina yang terungkap dalam aksara Yi tersebut bertentangan dengan pemikiran Konfusius dan Mensius tentang manusia?

Konfusius dan Mensius pada dasarnya memandang keberadaan diri manusia secara positif. Manusia memiliki potensi untuk melakukan segala hal yang baik melalui kultivasi diri (transformasi diri) untuk mencapai kesempurnaan. Konfusius mengajarkan bahwa kesempurnaan dapat diwujudkan dengan jalan mengolah Jen dan kebajikan sosial. Sedangkan menurut Mensius, kesempurnaan sebagai manusia hanya dapat dicapai melalui Yi. Namun, kita perlu mencermati makna di balik ungkapan Konfusius dan Mensius tersebut. Pada satu pihak, Konfusius menekankan Jen sebagai dasar asasi hakikat kemanusiaan. Namun di lain pihak, Konfusius menyatakan kemungkinan bagi manusia untuk terputus dari kemanusiaannya (Jen).

John M. Koller dalam bukunya yang berjudul Filsafat Asia menyatakan, “Sementara Khonghucu tidak menegaskan secara eksplisit di mana-mana bahwa kodrat manusia pada dasarnya baik, ia toh dengan jelas mengakui bahwa manusia memiliki potensi untuk menncapai kebaikan dan memandang perkembangan potensi ini melalui pengolahan diri yang bersifat moral sebagai keprihatinan sentral pemerintahan” (Koller 2010, 556). Jadi, Konfusius secara implisit saja menyatakan bahwa kodrat manusia pada dasarnya baik, tetapi manusia memiliki kemungkinan untuk terputus dari kemanusiaannya.

Mensius memiliki sikap yang lebih jelas dalam menyikapi realitas kodrat manusia. Di satu pihak, Mensius mengakui kodrat manusia pada dasarnya baik, tetapi mengakui pula realitas kejahatan yang disebabkan oleh tindakan manusia. Mensius menyatakan bahwa kejahatan bisa terjadi karena tiga faktor, yaitu: pengaruh faktor eksternal, pengabaian “self”, yaitu kebaikan yang secara kodrati telah berada dalam dirinya, dan kegagalan manusia untuk mengolah rasa serta pemahaman. Menurut Mensius, “self” (kedirian seseorang) tidak senantiasa mampu melakukan kebajikan. Kedirian seseorang ternyata sangatlah rapuh. Dengan demikian, Konfusius dan Mensius sebenarnya juga mengakui bahwa setiap orang (“diriku”) pada hakikatnya mengandung kondisi “tidak memadai” (). Manusia membutuhkan Yi (义) yaitu kesediaan diri untuk memuliakan (“menjunjung”) anak domba yang dikurbankan kepada ShangDi. Dalam konteks ini, kita dapat melihat bahwa secara samar-samar kepercayaan Cina sejak 2200 s.M. yang didukung oleh Konfusius dan Mensius telah menunjukkan adanya kebutuhan manusia akan Kristus selaku Anak Domba Allah.

Kristus Wujud dari Yi

Aksara Yi diterjemahkan dengan kebenaran dan keadilan, tetapi kata Yi juga menggambarkan “si aku” (manusia) yang menjunjung anak domba. Karena itu secara harfiah, makna aksara Yi dapat diterjemahkan dengan pernyataan bahwa “kebenaran dan keadilan Allah hanya ditemukan oleh setiap orang yang memuliakan dan percaya kepada sang Anak Domba”. Kata Yi (kebenaran dan keadilan) memiliki padanannya dengan kata dikaiosune (δικαιοσύνη). Kata dikaiosune berasal dari kata dikaios (δικαιος) yang berarti: adil, benar. Dalam beberapa bagian teks Alkitab, kata dikaios dikenakan kepada Allah, misalnya: Yohanes 17:25 mempersaksikan Yesus berdoa, “Ya Bapa yang adil (dikaios), memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi Aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu, bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku.” Roma 3:26 mempersaksikan pandangan teologis Rasul Paulus, “Maksud-Nya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya (dikaiosune) pada masa ini, supaya nyata, bahwa Ia benar (dikaios) dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus.” Pengenaan makna kata dikaios kepada Allah juga dikenakan kepada Kristus, misalnya: Matius 27:19, saat istri Pilatus menyampaikan pesan kepada suaminya, “Jangan engkau mencampuri perkara orang benar (dikaios) itu, sebab karena Dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam.” Injil Lukas 23:47 mempersaksikan respons kepala pasukan Romawi yang menyaksikan peristiwa kematian Yesus dengan berkata, “Sungguh, orang ini adalah orang benar (dikaios)!” Kisah Para Rasul 3:14 mempersaksikan khotbah Petrus yang berkata kepada umat Israel, “Tetapi kamu telah menolak Yang Kudus (hagios) dan Benar (dikaios), serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu.”

Pada saat yang sama Kristus yang adalah “yang benar” (dikaios) disebut juga sebagai “Anak Domba Allah”. Kesaksian Yohanes Pembaptis saat ia melihat Yesus, “Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia” (Yoh. 1:29). Di Kitab Wahyu, gelar Yesus selaku Anak Domba digunakan sebanyak 21 kali, misalnya, “Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor Anak Domba seperti telah disembelih, bertanduk tujuh dan bermata tujuh: itulah ketujuh Roh Allah yang diutus ke seluruh bumi” (Why. 5:6). Dengan demikian, jelaslah bahwa Kristus adalah wujud nyata dari keadilan dan kebenaran (dikaiosune) Allah, sebab Ia adalah Yang Benar (dikaios) berperan selaku Anak Domba Allah yang menebus dosa umat manusia.

Anak Domba Allah yang menyelamatkan manusia itu bukanlah korban dari anak domba sebagai hewan kurban, melainkan secara signifikan menunjuk kepada karya penebusan Kristus. Surat Ibrani 10:4 mempersaksikan, “Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa.” Hewan kurban tidaklah mungkin dapat memulihkan kemanusiaan (Jen) manusia walaupun telah dipersembahkan menurut ketentuan hukum Taurat (Ibr. 10:8). Hewan kurban tidak dapat merepresentasikan dikaiosune (kebenaran dan keadilan) Allah. Dengan perkataan lain, hewan kurban tidak dapat menyatakan Yi (keadilan dan kebenaran Allah). Menurut Surat Ibrani, kurban Kristus di atas kayu salib sajalah yang mampu memulihkan kemanusiaan (Jen) manusia, “Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa” (Ibr. 4:15). Inkarnasi Kristus menjadi manusia telah menempatkan–Nya untuk secara menyeluruh mengalami kemanusiaan manusia.

Dalam inkarnasi-Nya, Kristus merasakan bagaimana kelemahan dan keterbatasan-keterbatasan kita selaku manusia. Namun dalam seluruh kehidupan dan kedirian-Nya selaku manusia, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Kristus bukan sekadar pengajar tentang dikaiosune atau Yi (kebenaran dan keadilan Allah), melainkan Ia sendiri menjadi manifestasi kebenaran Allah (bdk. Rm. 3:21). Karena itu, Kristus saja yang mampu menggenapi yang telah diajarkan oleh Konfusius tentang Jen, yaitu kemanusiaan yang sesungguhnya (Jun Zi). Demikian pula hanya Kristus sajalah yang mampu menggenapi apa yang diajarkan oleh Mensius tentang Yi, yaitu keadilan dan kebenaran yang menyelamatkan manusia. Walaupun Kristus adalah Anak Allah, Ia belajar menjadi taat kepada Bapa-Nya dengan menanggung derita, “Dan sekalipun Ia adalah Anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah diderita-Nya” (Ibr. 5:8). Kristus mewujudkan seluruh kebenaran dan keadilan Allah secara sempurna melalui ketaatan dan penderitaan-Nya. Jadi, tujuan kedatangan Kristus yang utama adalah memberikan hidup yang melimpah. Di Yohanes 10:10, Yesus berkata, “Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan; Aku datang, supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.”

Yi sebagai Spiritualitas untuk Melawan Kekuatan Penindas

Ketaatan Kristus untuk menderita bukanlah untuk melawan ketidakadilan secara pasif. Sebagai wujud dari keadilan dan kebenaran Allah (dikaiosune atau Yi), Kristus hadir sebagai pembebas bagi setiap umat yang tertindas. Di Lukas 4:18-19, Yesus menyatakan misi kedatangan-Nya, yaitu:

“Roh Tuhan ada pada-Ku, oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang.”

Kristus datang untuk melawan semua kuasa penindas dan para pelaku ketidakadilan, dan pada pihak lain, Ia datang untuk memulihkan dan memberdayakan setiap umat yang tertindas. Untuk itu, Kristus menyampaikan perlawanan kepada para pemimpin agama Israel yang berlaku munafik, menaruh beban yang terlalu berat kepada umat, gila hormat, dan suka menelan harta orang-orang yang lemah (Mat. 23:1-35). Namun, Kristus bertindak menyembuhkan setiap orang sakit yang datang kepada-Nya, mengusir setan, menggandakan roti bagi orang yang lapar, mengubah air menjadi anggur, meredakan badai yang membahayakan keselamatan para murid, dan membangkitkan orang mati (bdk. Mat. 11:5).

Kerelaan Kristus untuk menderita bukan dimaksudkan untuk meninabobokan umat agar mereka menikmati situasi ketertindasan dan penderitaan mereka. Sebaliknya, umat dimampukan untuk menyikapi situasi ketertindasan dan penderitaan mereka dari terang kebangkitan-Nya. Orevillo-Montenegro, dalam bukunya yang berjudul Jesus of Asian Women, menginterpretasikan derita, kematian, dan kebangkitan Kristus untuk melawan setiap bentuk ketidakadilan dan penindasan yang dialami oleh rakyat Filipina. Saat itu, penguasa kolonial Spanyol menggunakan masa Pra-Paskah (mereka sebut dengan istilah “Pasyon”) yang secara khusus menghayati makna penderitaan, kematian, dan kebangkitan Kristus untuk menjinakkan rakyat Filipina. Para misionaris ternyata juga ikut mendukung kekuasaan kolonialisme dengan mendorong umat khususnya para wanita untuk tunduk dan rela menderita sebagaimana yang telah Yesus lakukan. Makna penderitaan Kristus dalam via dolorosa dimanipulasi agar umat tabah menderita di dunia ini. Jika umat tabah menderita dan tidak melawan, kelak mereka akan menjadi seorang “santa” (orang suci) setelah mereka mati. Para penguasa kolonial mengupayakan agar kondisi kekerasan, pelecehan, dan penindasan yang dialami oleh para wanita itu tidak direspons dengan perlawanan seperti sikap Yesus yang tidak melawan orang-orang yang menyalibkan-Nya. Paradigma teologis tentang Pasyon yang manipulatif tersebut telah menutup mata hati gereja untuk menjadi pembela keadilan dan kebenaran. Karena itu, gereja terpanggil untuk mengubah paradigma teologis yang manipulatif itu menjadi inspirasi yang menyalakan energi untuk mewujudkan suatu kebebasan (Montenegro 2006, 125-131).

Dalam konteks Indonesia, jumlah populasi orang Cina di Indonesia tidaklah tercatat karena banyak orang Cina enggan menyebut secara formal identitas mereka sebagai orang Cina atau orang Cina keturunan. Sikap enggan yang didominasi oleh rasa takut untuk menyatakan identitas diri sebagai orang Cina terlihat saat mereka berada di era Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Suharto. Orang Cina di Indonesia saat itu mengalami ketertindasan secara politis, etnis, budaya, dan agama. Diskriminasi dan penindasan terhadap orang Cina di Indonesia tersebut dinyatakan dalam beberapa keputusan pemerintah. Beberapa bentuk penindasan dan diskriminasi pemerintah terhadap orang Cina adalah dengan mengaburkan identitas orang Cina, misalnya dengan melakukan penggantian nama (nama orang Cina diganti menjadi nama “pribumi”)[2], pelarangan penggunaan bahasa Mandarin di depan umum[3], menolak agama Khong Hu Chu sebagai agama resmi di Indonesia, dan adat isitiadatnya[4], pelarangan menggunakan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau merenovasi bangunan Klenteng.[5] Orang Cina Kristen Indonesia juga mengalami situasi penindasan dan diskriminasi. Karena itu, orang Cina Kristen Indonesia sering menghadapi situasi situasi double minority (minoritas ganda)[6], yaitu minoritas sebagai orang Kristen dan orang Cina yang tertindas dan mendapat perlakuan yang tidak manusiawi. Bagaimanakah seharusnya respons orang Cina Kristen Indonesia di tengah-tengah situasi ketidakadilan dan diskriminasi tersebut?

Respons iman orang Cina Kristen Indonesia di tengah-tengah situasi ketidakadilan dan diskriminasi seharusnya menghayati Kristus sebagai Yi (keadilan dan kebenaran Allah). Mereka mampu menghayati situasi ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan sebagai bagian dari iman sehingga mereka tidak membalasnya dengan kekerasan. Namun pada pihak lain, mereka terpanggil untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dengan segenap jiwa sebagaimana Kristus taat sampai pada akhirnya. Karena itu, setiap orang Cina Kristen Indonesia dimampukan untuk menghadirkan Yi (dikaiosune), yaitu keadilan dan kebenaran sebagai kekuatan yang transformatif.

Daftar Acuan

Bevans, Stephen B. 2002. Models of Contextual Theology. Maryknoll, New York: Orbis Books.

Cleveland, Darrell. 2009.When Minorities Are Strongly Encouraged to Apply, New York: Lang Publishing Inc.

Huang, Chun-chich (ed.). 2008. The Book of Mencius and Its Reception in China and Beyond. Wiesbaden: Harrasowitz Verlag.

Koller, John M. 2010. Filsafat Asia. Maumere – Flores, NTT: Penerbit Ledalero.

Montenegro, Muriel Orevillo. 2006. The Jesus of Asian Women. Maryknoll: Orbis.

Shun, Kwong-Loi. 1997. Mencius and Early Chinese Thought. California: Stanford University Press.

Voo, Kui Shin dan Larry Hovee. 1999. The Lamb of God Hidden in the Ancient Chinese Characters. CEN Technical Journal 13 (1)

Wang, Andri, 2011. The Wisdom of Confucius. Jakarta: PT. Gramedia.

Majalah:

“Asimilasi Bukan Mandarinisasi”. Edisi Hari Kemerdekaan, Tempo 17 Agustus 2004, 32-35.

“Bertemu Ayah Akhir Pekan”. Edisi Hari Kemerdekaan, Tempo 17 Agustus 2004, 48-50.

Website:

http://www.onlineclarity.co.uk/friends/showthread.php?t=3405.

Oriental Philosophy dalam: philosophy.lander.edu (diakses 11 Mei 2012).

[1]Istilah Jun Zi atau juga sering disebut Chun-Tsu menunjuk kepada seorang yang memiliki keunggulan moral dan etika melalui kebajikan (virtue), sehingga mengalami kedamaian batiniah. Keunggulan moral dan etika tersebut terjadi karena seseorang senantiasa memperbaiki dirinya sendiri menjadi orang yang benar.

[2]Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966. Peraturan ini mengenai penggantian nama untuk Warga Negara Indonesia yang memakai nama Tionghoa.

[3]Surat edaran SE.02/SE Ditjen/PPG/K/1998. Ini melarang penerbitan dan percetakan tulisan atau iklan beraksara dan yang menggunakan bahasa Mandarin di depan umum (Tempo: 17 Agustus 2004, 36–37).

[4]Instruksi Presiden No.14 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat istiadat Cina. Peraturan ini melarang mengamalkan perayaan Hari Raya Tionghoa, penggunaan bahasa Tionghoa, dan adat istiadat yang sama, di depan umum. Selain ini, peraturan ini, walaupun tidak langsung, menolak agama Kong Hu Chu sebagai agama resmi Indonesia.

[5]Peraturan Menteri Perumahan No.455.2-360/1988. Peraturan ini melarang penggunaan lahan untuk mendirikan, memperluas, atau memperbarui Klenteng Tionghoa (Tempo: 17 Agustus 2004, 36-37).

[6]Studi tentang masalah minoritas Cina Kristen Indonesia dapat dibandingkan dengan hasil penelitian Darrell Cleveland dalam bukunya yang berjudul When Minorities Are Strongly Encouraged to Apply. Walaupun buku Cleveland tersebut berkenaan dengan pengaruh psikologi kelompok minoritas terhadap hasil studi siswa yang berlatar belakang minoritas dan minoritas ganda, tetapi melalui buku tersebut, kita dapat mengetahui pergumulan kelompok minoritas dalam menghadapi persoalan dan upaya untuk mengatasinya.

Pdt. Yohanes Bambang Mulyono

Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi

Yohanes BM Berteologi Yohanes BM Berteologi